目次

1. 源泉徴収とは何か

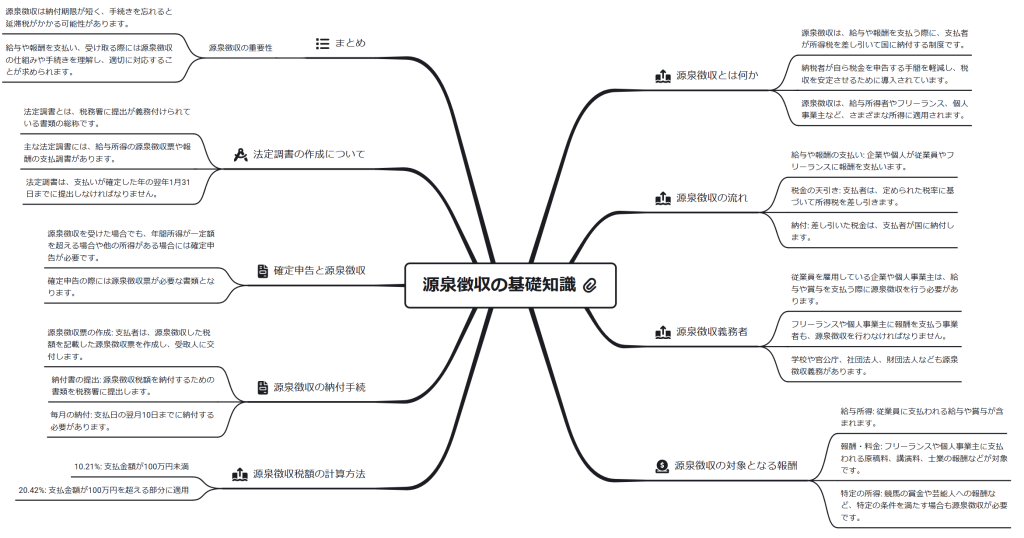

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う際に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納付する制度です。この仕組みは、納税者が自ら税金を申告する手間を軽減し、税収を安定させるために導入されています。源泉徴収は、給与所得者やフリーランス、個人事業主など、さまざまな所得に適用されます。

言葉が馴染みがなくわかりづらく感じる側面もありますが、源泉徴収制度がなければ、会社員は毎月税務署に所得税を納付する必要があります。このことから、納税に関する事務手続を円滑にする制度といえます。

2. 源泉徴収の仕組み

源泉徴収の流れは以下の通りです。

- 給与や報酬の支払い: 企業や個人が従業員やフリーランスに対して報酬を支払います。

- 税金の天引き: 支払者は、あらかじめ定められた税率に基づいて所得税を差し引きます。

- 納付: 差し引いた税金は、支払者が国に納付します。

この仕組みにより、納税者は自ら税金を計算し、申告する手間が省けます。

3. 源泉徴収をしなければならない人

源泉徴収を行う義務がある事業者を源泉徴収義務者といい、主に以下のような人々を指します。

- 従業員を雇用している企業や個人事業主: 給与や賞与を支払う際に源泉徴収を行う必要があります。

- フリーランスや個人事業主に報酬を支払う事業者: 原稿料や講演料、士業の報酬など、源泉徴収の対象となる報酬を支払う場合には、源泉徴収を行わなければなりません。

- 学校や官公庁、社団法人、財団法人など: 給与や報酬を支払う際に源泉徴収義務があります。

ただし、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人事業主は、源泉徴収の義務がありません。また、給与所得者が弁護士や税理士に報酬を支払う場合も、源泉徴収は必要ありません

4. 源泉徴収の対象となる報酬

源泉徴収が必要な報酬には、例えば以下のようなものがあります。

- 給与所得: 従業員に支払われる給与や賞与。

- 報酬・料金: フリーランスや個人事業主に支払われる原稿料、講演料、士業の報酬など。

- 特定の所得: 競馬の賞金や芸能人への報酬など、特定の条件を満たす場合。

一方で、源泉徴収が不要な報酬も存在します。例えば、法人に対する一般的な報酬や、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等(おおむね5万円以下)などです。

5. 源泉徴収税額の計算方法

源泉徴収税額は、支払金額に対して一定の税率を掛けて計算します。一般的な税率は以下の通りです。

- 10.21%: 支払金額が100万円未満の場合

- 20.42%: 支払金額が100万円を超える部分に適用

報酬の支払における源泉徴収では基本的にこの税率を適用することになるため、しっかり押さえておきましょう。

6. 源泉徴収の納付手続

源泉徴収を行う際には、以下の手続きが必要です。特に小規模な事業者は、納期の特例を申請することで事務負担を大きく軽減することができるため、税務署への申請を忘れないようにしましょう。

- 源泉徴収票の作成: 支払者は、源泉徴収した税額を記載した源泉徴収票を作成し、受取人に交付します。

- 納付書の提出: 源泉徴収税額を納付するための書類(所得税徴収高計算書)を税務署に提出します。e-Taxからも送信可能です。

- 毎月の納付: 源泉徴収税は、支払日の翌月10日までに納付する必要があります。納付期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、休日明けの日が納付期限となります。納付は税務署や金融機関の窓口で行えるほか、ダイレクト納付やインターネットバンキングにも対応しています。

- 納期の特例:常時使用する従業員が10人未満の事業者は、「納期の特例」を利用することができます。この特例を受けると、以下のように納付が年2回にまとめられます。この特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出する必要があります。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

- 1月から6月分: 7月10日までに納付

- 7月から12月分: 翌年1月20日までに納付

7. 確定申告と源泉徴収

源泉徴収を受けた場合でも、確定申告が必要なケースがあります。特に、年間所得が一定額を超える場合や、他の所得がある場合には、確定申告を行うことで過不足の税金を精算します。源泉徴収票は、確定申告の際に必要な書類となります。

8. 法定調書の作成について

法定調書とは、税務署に提出が義務付けられている書類の総称で、源泉徴収票や支払調書などが含まれます。法定調書の作成は、支払いを行った事業者が行う必要があります。主な法定調書には以下のものがあります。

- 給与所得の源泉徴収票: 従業員に支払った給与や賞与の金額、源泉徴収税額を記載します。

- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書: フリーランスや個人事業主に支払った報酬の金額や源泉徴収税額を記載します。

- 退職所得の源泉徴収票: 退職金を支払った場合に作成します。

法定調書は、支払いが確定した年の翌年1月31日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。また、法定調書を提出する際には、「法定調書合計表」を添付する必要があります。この合計表には、各法定調書の合計金額や人数を記載します。

9. まとめ

- 源泉徴収は、給与や報酬の支払時に所得税を天引きし、支払者が国に納付する制度で、納税者の手間を軽減し税収を安定させる趣旨である。

- 源泉徴収は、従業員を雇用する企業や個人事業主、フリーランスに報酬を支払う事業者などに義務があり、給与所得、報酬・料金などが対象となる。

- 源泉徴収税額は、支払金額に応じて10.21%または20.42%の税率で計算され、支払者は源泉徴収票を作成し、税金を毎月または特例により年2回納付する。

- 源泉徴収を受けた場合でも、一定の条件で確定申告が必要になり、源泉徴収票はその際に必要となる。

- 支払者は、源泉徴収票や支払調書などの法定調書を作成し、税務署に提出する義務がある。

源泉徴収は、納付期限が短いため、うっかり手続きを忘れると延滞税がかかってしまいます。給与や報酬を支払い、又は受け取る際には、源泉徴収の仕組みや手続きを理解し、適切に対応することが求められます。また、法定調書の作成や提出も重要な業務であり、正確に行う必要があります。会社を設立したり、個人事業主としてお仕事をされる方は源泉徴収の基礎知識をしっかりと身につけておきましょう。

源泉徴収義務者とは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

お問い合わせフォーム

https://km-cpa.jp/contact/